Tra chimica, arte e storia: David e i coniugi Lavoisier

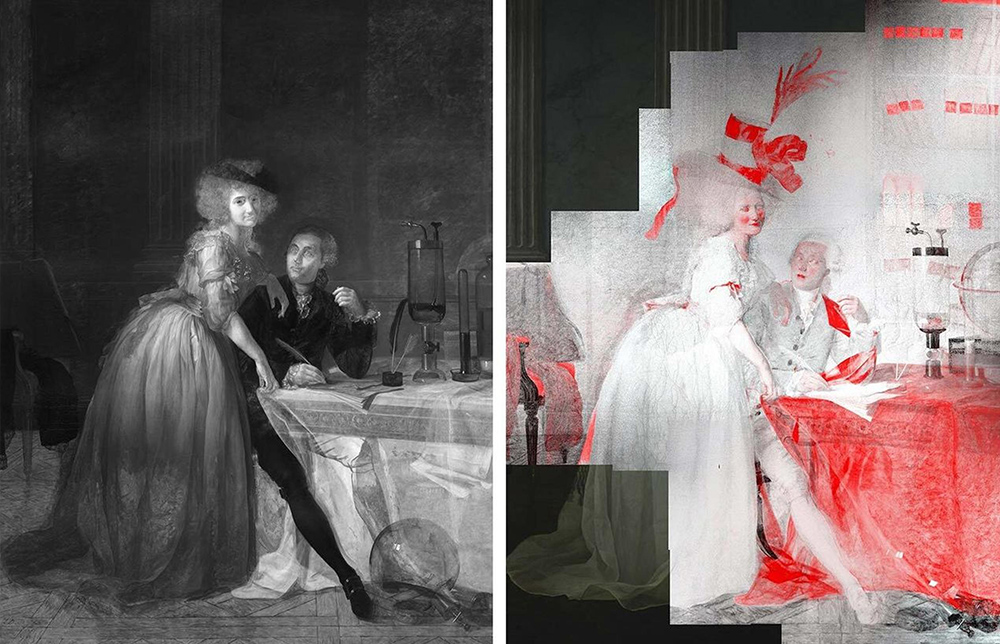

Potrebbe sembrare un innocuo ritratto di coppia, e invece si tratta di un’opera dalla genesi complessa con importanti risvolti politici. Sto parlando del dipinto del 1788 di Jacques-Louis David, il pittore francese neoclassico, che raffigura gli scienziati Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) e la moglie Marie-Anne-Pierrette Paulze (1758-1836).

I due committenti sono raffigurati nella loro dimora parigina intenti nel lavoro: lui seduto davanti a una serie di strumenti da laboratorio mentre scrive le sue ricerche (probabilmente il Trattato di chimica elementare che pubblicherà l’anno seguente), lei in piedi, con lo sguardo rivolto all’osservatore e il braccio posato sulla spalla del marito. Questi la guarda, come se aspettasse da lei consigli e indicazioni.

La cartella di disegni sullo sfondo, a sinistra, suggerisce che la donna, oltre a essere anch’ella una scienziata, era stata allieva di David e illustrava i testi del marito con incisioni chiare e dettagliate come quella qui sotto.

Marie-Anne-Pierrette Paulze, Illlustrazione per Traité élémentaire de chimie, 1789

Recenti analisi hanno appurato che, nella prima stesura del quadro, David aveva raffigurato i coniugi come una coppia benestante, in abiti sfarzosi, senza nessun elemento che rimandasse alle loro ricerche di chimica (il tavolo era vuoto, senza tovaglia e intarsiato con decori in ottone dorato) ma con espliciti riferimenti al ruolo pubblico del marito, un funzionario della Ferme Général responsabile della riscossione delle imposte per la monarchia. Sulla parete di fondo, infatti, figurava a destra uno scaffale pieno di libri contabili.

La donna, in particolare, portava un voluminoso cappello decorato con nastri, piume e fiori chiamato chapeau à la Tarare.

Modellini di abbigliamento alla moda della fine degli anni ’80 del Settecento

La decisione di eliminare i richiami al censo elevato della coppia presentando i Lavoisier in forma neutra, come indefessi scienziati, nasceva dalla crescente ostilità sociale verso i privilegi e dalla volontà di David di prendere le distanze dagli ambienti dell’Ancien Régime, anche per proteggere la sua carriera (solo 5 anni dopo, il pittore voterà a favore della decapitazione del re).

Alla fine, nonostante le modifiche, David decise di non esporre il suo dipinto al Salon di Parigi per non provocare nel pubblico reazioni antiaristocratiche. Insomma, preferì l’autocensura…

Salon al Louvre del 1787

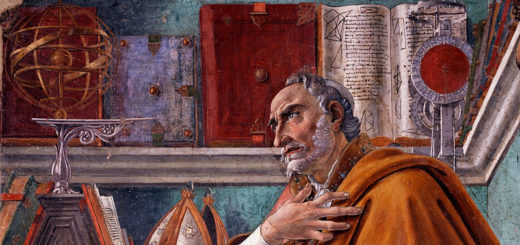

Dal punto di vista storico, d’altra parte, la rappresentazione di Lavoisier come scienziato è senz’altro la più giusta: ancora oggi egli è considerato il padre della chimica moderna e il suo nome è associato a uno dei principi fondamentali della disciplina, la “Legge della conservazione della massa“.

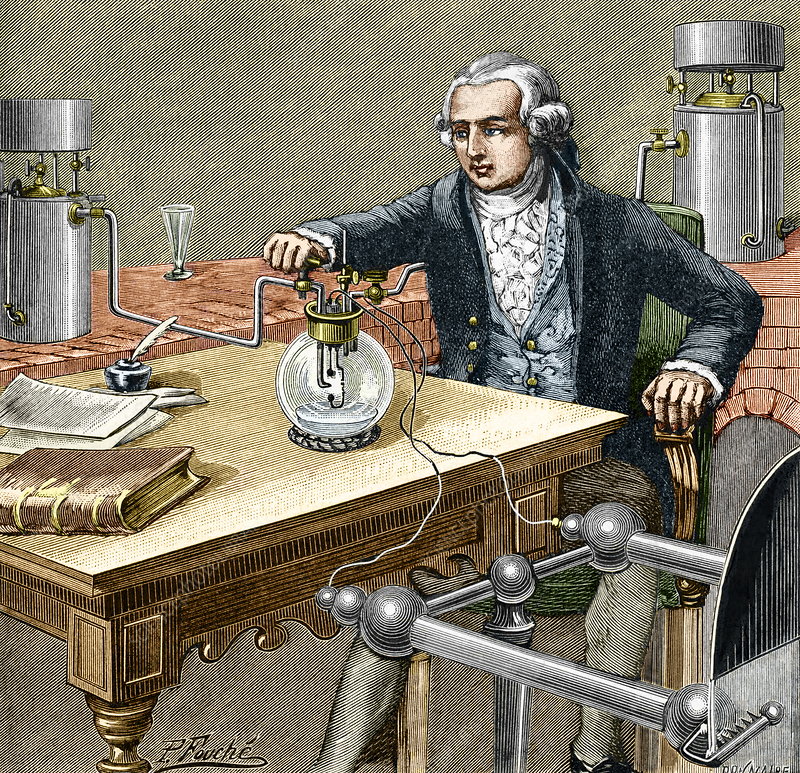

Questa legge afferma che all’interno di una reazione chimica la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti. Ciò significa, per esempio, che dopo la combustione di un pezzo di legno e la sua trasformazione in cenere, le masse totali rimangono invariate anche se la cenere presenta un peso minore del legno. Lavoisier infatti riuscì a pesare anche i gas prodotti dalla combustione, grazie all’ampolla sferica di vetro che si vede nel dipinto, e a dimostrare che la massa totale era invariata.

Tale legge si applica a tutte le reazioni chimiche perché in natura, come scrisse lo scienziato, «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma».

Incisione con Lavoisier che studia la presenza di ossigeno nell’aria, da Camille Flammarion “L’atmosfera”, Londra, 1873

Il tubo verticale in vetro raffigurato nel dipinto, pieno di mercurio e capovolto dentro una vaschetta posata sul tavolo, è uno strumento che ha consentito ai coniugi Lavoisier di fare un’altra importante scoperta e cioè che l’acqua, lungi dall’essere un elemento fondamentale e indivisibile, come tramandato dalla filosofia antica, è composta da due gas, l’ossigeno e l’idrogeno.

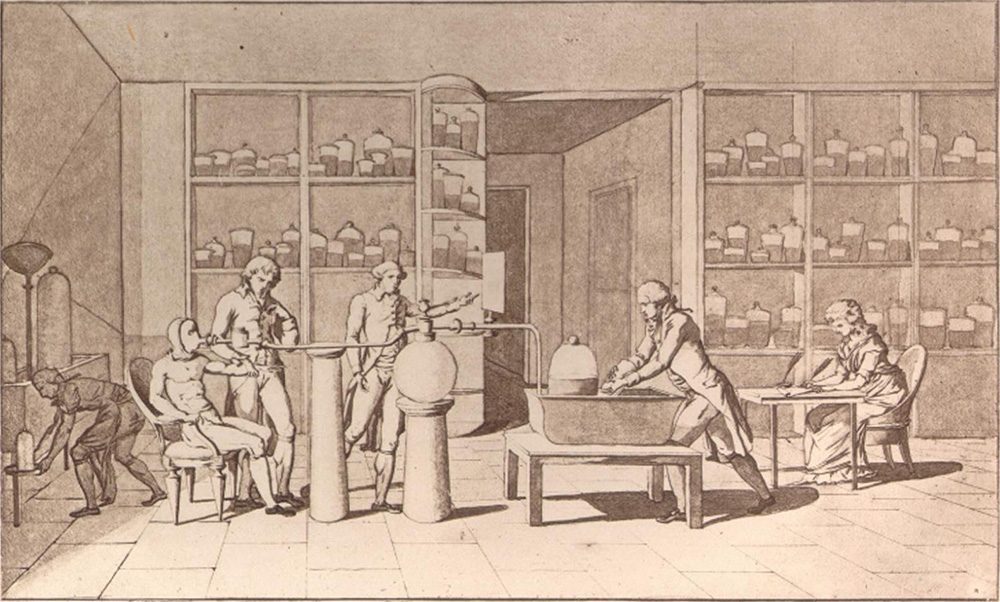

L’esperimento di Lavoisier sull’acqua

Scoprirono inoltre che l’ossigeno è coinvolto nella respirazione, un processo che aveva molto in comune con la combustione, mentre con altri esperimenti riconobbero che i vegetali sono costituiti da idrogeno, ossigeno e carbonio, dando il via alla nascita della chimica organica. Grazie all’individuazione di tanti nuovi elementi i Lavoisier idearono la moderna nomenclatura chimica introducendo nomi come ossigeno, azoto, idrogeno, i suffissi “oso” e “ico” per gli acidi e “ito” e “ato” per i sali.

Marie-Anne-Pierrette Paulze, Esperimento sulla respirazione, 1790

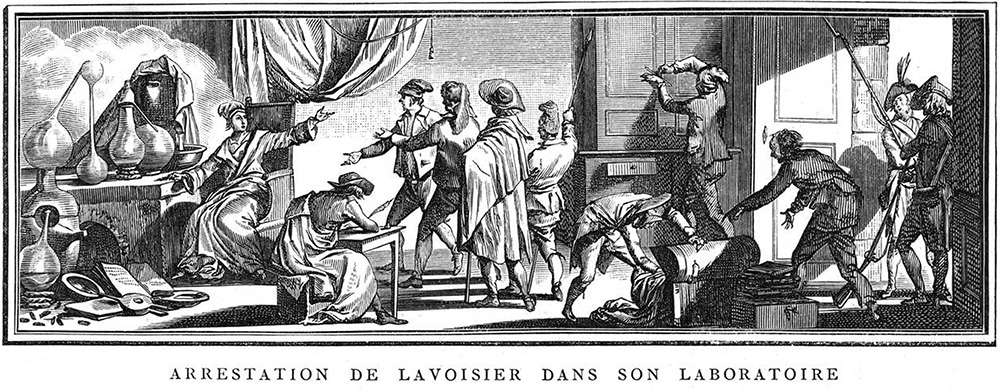

Malgrado i grandi successi scientifici di Lavoisier, tali da rivoluzionare completamente lo studio della chimica, con lo scoppio della Rivoluzione Francese il suo ruolo iniziò a vacillare. Nel 1790, l’Assemblea Costituente abolì la Ferme Général assegnando la riscossione delle tasse all’amministrazione pubblica e nel 1793 vennero arrestati tutti i dirigenti, incluso Lavoisier e il suocero, con l’accusa di tradimento.

Anche Jean-Paul Marat, rivoluzionario e aspirante chimico, era tra gli accusatori di Lavoisier, poiché questi aveva precedentemente rifiutato la sua domanda di ammissione all’Accademia francese delle Scienze, di cui era direttore.

Lo scienziato si presentò spontaneamente al magistrato, confidando nella sua popolarità e nella mancanza di prove compromettenti ma venne condannato a morte e decapitato l’8 maggio 1794, all’età di 50 anni.

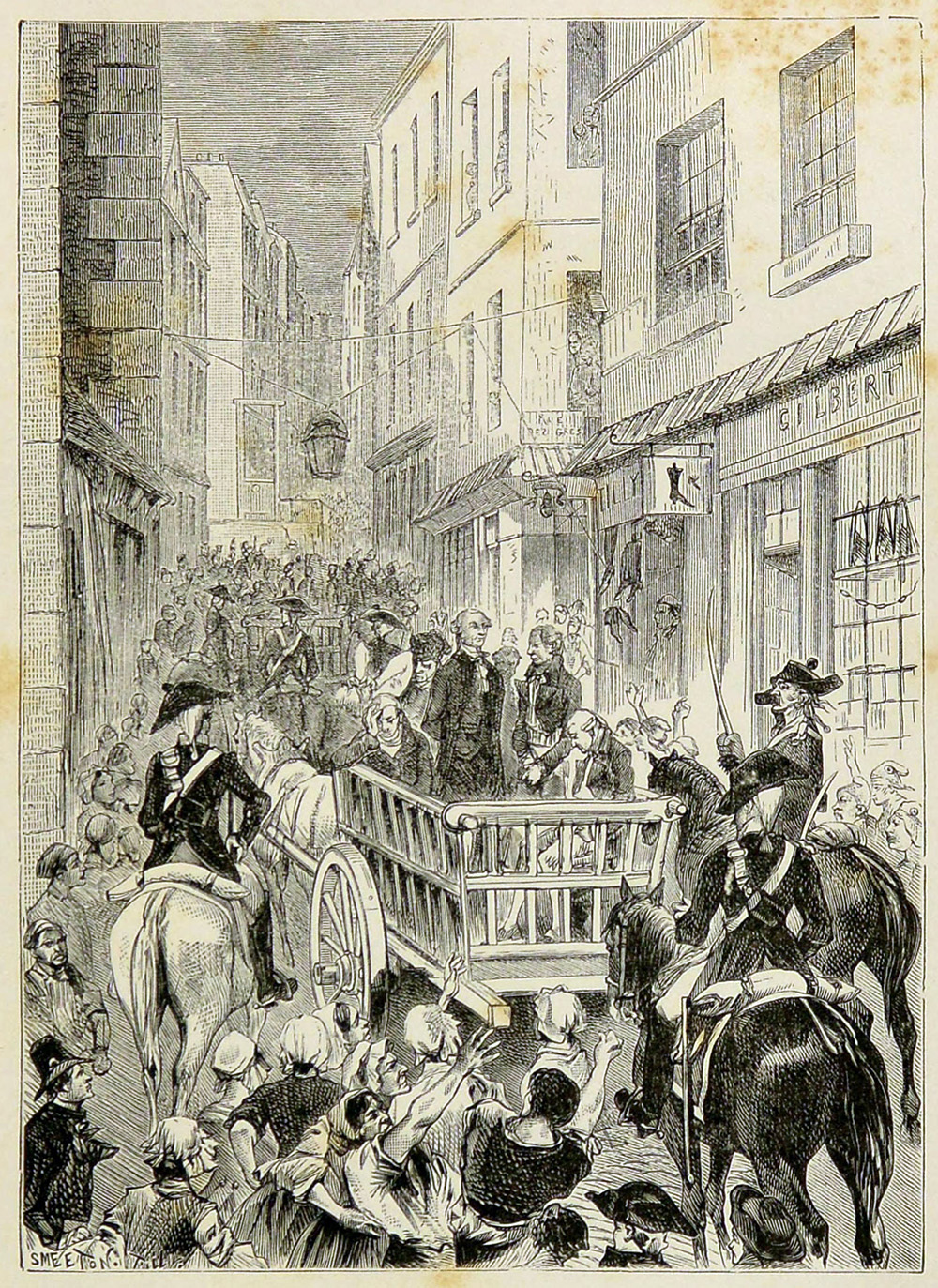

Smeeton Tilly, Lavoisier condotto al patibolo, 1882. Incisione per “Les martyrs de la science” di Gaston Tissandier.

Marie-Anne non subì la stessa sorte ma le vennero confiscati tutti i beni e gli strumenti da lavoro. Nonostante ciò, riuscì a pubblicare Mémoires de Chimie una raccolta dei documenti della coppia e dei colleghi con cui venivano riaffermati in nuovi principi della chimica.

Nel frattempo il dipinto di David rimase nelle mani di Madame Lavoisier (in seguito contessa Rumford dopo un secondo matrimonio contratto nel 1804) e rimase di proprietà degli eredi fino a quando il conte Etienne Berard de Chazelles (1888-1923) lo vendette al collezionista francese Georges Wildenstein. Questi lo portò nella sua galleria di New York e lo vendette a sua volta a John D. Rockefeller jr. nel 1924 che lo diede al Rockefeller Institute for Medical Research nel 1927. Nello stesso anno fu venduto al Metropolitan Museum di New York, dove è attualmente conservato. Tuttavia la storia nascosta sotto il quadro è venuta alla luce solo nel 2021, in occasione dei restauri del dipinto.

La ricercatrice Silvia Centeno mentre realizza un’analisi di fluorescenza a raggi x sul dipinto

Ed è una storia avvincente, che ci svela ancora una volta quanto sia importante lo studio e la conoscenza dell’opera d’arte per potere decodificare le immagini, perché nulla nei dipinti è come appare, anzi, a volte è il suo opposto!

Sono Marilena Benevelli, la seguo dal 2020, quando ho scoperto il suo blob nel periodo COVID, che trovo

Molto interessante. Trovo i suoi articoli molto curati e approfonditi e forniscono molti spunti di riflessione. Grazie di cuore.

Grazie di cuore, Marilena.

Sempre interessantissimi i suoi articoli. Grazie professoressa !

Grazie mille, Donata 🙂