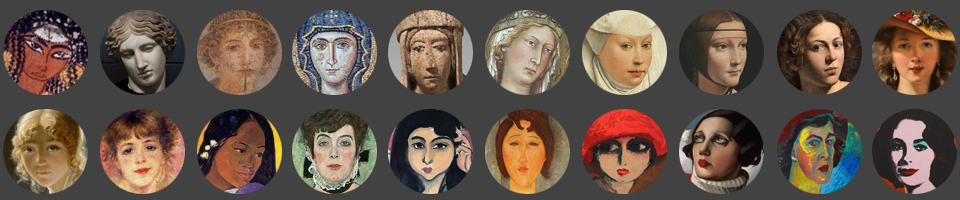

Uno strumento ottico nei dipinti dell’Ottocento: il binocolo da teatro

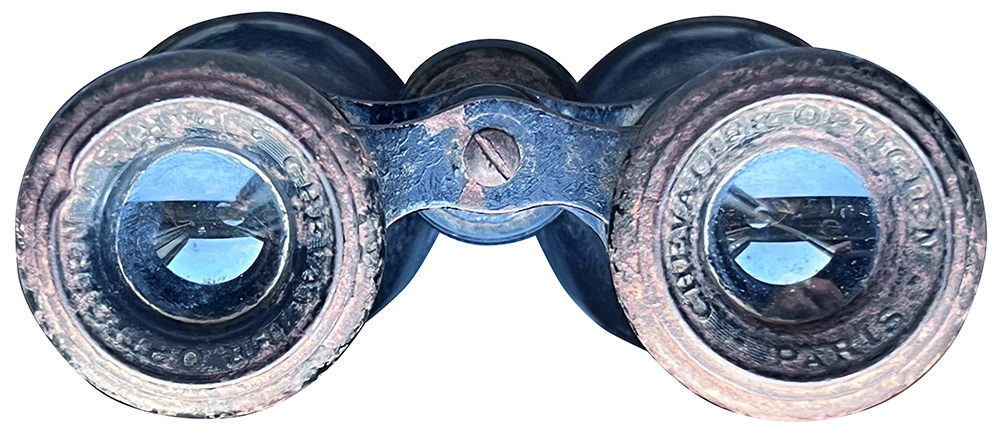

Non ricordo come questo piccolo oggetto d’antiquariato sia finito su un ripiano della mia libreria, ma era da tempo che volevo saperne di più. Si tratta di un binocolo da teatro, uno strumento ottico da borsetta che un tempo veniva usato per osservare meglio i personaggi sul palcoscenico.

Questo genere di binocoli è piuttosto maneggevole rispetto a quelli che si usano per osservare i paesaggi: si tiene facilmente con una sola mano perché è largo solo 12 cm.

Certo, non è leggerissimo: i suoi 400 g di peso possono risultare alla lunga un po’ stancanti.

Le lenti di questo binocolo ingrandiscono le immagini di circa 3 volte. Ma per ottenere il massimo ingrandimento (e per mettere a fuoco più lontano) occorre allungarlo ruotando la rotella centrale. In questo modo la lunghezza si porta da 8,5 cm fino a un massimo di 11 cm.

Ma a quando risale il mio binocolo? La risposta me l’ha data il dettaglio del marchio disegnato in rilievo dentro gli oculari, cioè Chevalier Opticien Paris.

È un’antica azienda parigina nata nella prima metà del Settecento che produceva occhiali, cannocchiali e microscopi (esiste ancora oggi!). I loro binocoli da teatro compaiono nella seconda metà dell’Ottocento, ma il modello in mio possesso dovrebbe essere datato al primo decennio del Novecento.

Non si tratta di un oggetto di particolare valore: sul web se ne trovano a poche decine di Euro. Ben più prestigiosi erano i binocoli rivestiti in madreperla o in avorio, magari con le iniziali del proprietario incise sul metallo.

Questi strumenti da teatro comparvero già nel 1730 ma in realtà si trattava di monocoli, piccoli cannocchiali telescopici con le decorazioni più varie.

Il primi veri binocoli, ottenuti unendo con un ponte metallico due monocoli, furono messi a punto a Vienna nel 1823 dall’ottico Friedrich Voigtländer, un pioniere delle macchine fotografiche. Per la messa a fuoco ogni tubo si allungava manualmente, indipendentemente dall’altro.

Per migliorare questo aspetto, nel 1825 il parigino Pierre Lemière creò la rotella centrale che, girando, fa spostare una vite che allunga contemporaneamente entrambi i cilindri.

Ben presto pittori e orafi cominciarono a interessarsi alla decorazione del binocolo – che si dotò anche di un’asta laterale per non stancare il polso – trasformandolo così da strumento scientifico in un prezioso simbolo di prestigio. Il binocolo da teatro era pronto per diventare l’oggetto più alla moda per la borghesia europea dell’Ottocento!

Il monocolo, tuttavia, non era del tutto scomparso ma era rimasto in versione polemoscopio (o “lente della gelosia”), una sorta di piccolo periscopio – noto già nel Settecento – dotato di un’apertura laterale e di uno specchio interno ruotato a 45° che permetteva di osservare ciò che c’era di lato mentre apparentemente si stava guardando verso il palco. Questo oggetto è anche al centro di un dramma teatrale di Giacomo Casanova del 1791 intitolato proprio Il polemoscopio, ovvero la calunnia smascherata.

Ma torniamo al nostro binocolo da teatro. Per saperne di più sul suo utilizzo non possiamo che affidarci alla pittura osservando le immagini più interessanti di un’apposita raccolta tematica che ho creato poco tempo fa.

La più antica apparizione del binocolo che sono riuscita a trovare appartiene sorprendentemente a un pittore polacco. Si tratta di una natura morta del 1839 di Ivan Khrutsky. Il binocolo, con inserti in avorio, è sopra un davanzale assieme a cesti di frutta e un sigaro dentro un bocchino. La presenza di una candela, allusione al tempo che scorre, fa pensare che l’autore intendesse usare il binocolo come simbolo di frivolezza all’interno di una scena che ha il sapore di una vanitas.

Ma già nel 1850 il binocolo compare nel suo luogo di elezione – e cioè il teatro – in un veloce pastello del tedesco Adolph von Menzel che raffigura una donna elegante vista dall’alto.

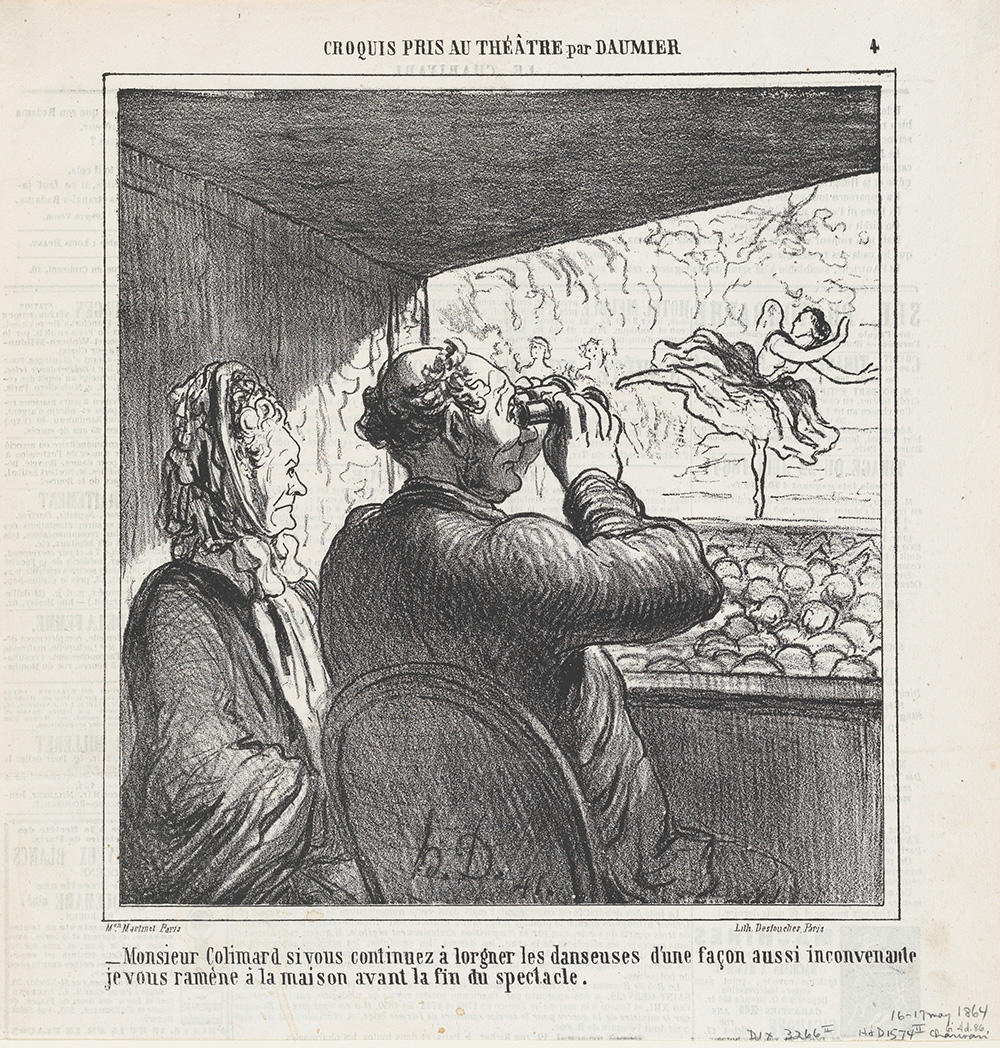

Tuttavia, un oggetto che si prestava allo sguardo malizioso, specie verso le ballerine, non poteva sfuggire a quell’acuto osservatore di grandi e piccoli vizi che era Honoré Daumier che nel 1864 ne fece una vignetta per i suoi Schizzi teatrali. La didascalia è impeccabile: “Signor Colimard, se continua a sbirciare le ballerine in modo così sconveniente, la porterò a casa prima della fine dello spettacolo”.

Ma ancora si tratta di rappresentazioni isolate. Occorre attendere l’arrivo degli Impressionisti e il loro tuffo nella vita borghese, per vedere il trionfo del piccolo strumento ottico.

Tra i primi arriva Eva Gonzalès, allieva di Édouard Manet, che nel 1874 dipinge Un palchetto al Théâtre des Italiens. La scena raffigura la sorella della pittrice con il marito che emergono dal buio del palchetto, visto frontalmente. La donna, giovane ed elegante, tiene in mano un binocolo chiaro, probabilmente in avorio.

Nello stesso anno il binocolo compare in un dipinto simile, opera di Pierre-Auguste Renoir intitolato semplicemente La loggia. Qui lo sguardo è più ravvicinato e obliquo e la pennellata più vibrante. Entrambe le figure tengono in mano un binocolo: dorato quello della donna, nero quello dell’uomo (che con tutta evidenza non guarda affatto attori e cantanti).

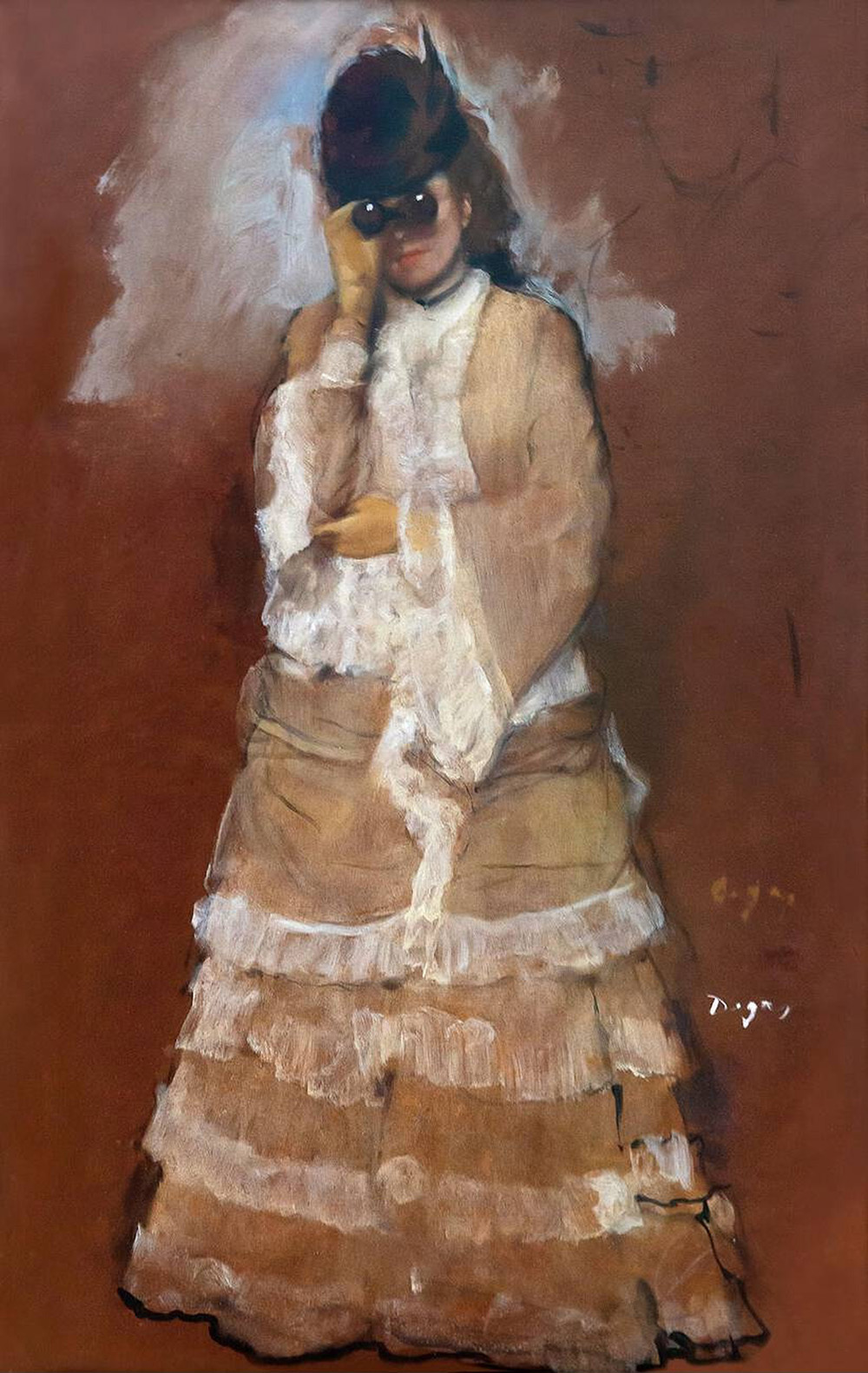

Nel 1877 è il turno di Edgar Degas con un’elegante dama in piedi che ci punta il binocolo dritto in faccia. La donna però non si troverebbe a teatro ma più probabilmente alle corse dei cavalli, uno dei luoghi preferiti dal pittore. Questa ipotesi è suffragata dalla presenza della stessa figura in uno schizzo del 1894, con due fantini che passano sullo sfondo.

L’anno dopo il binocolo compare in una tela di Mary Cassatt, l’americana del gruppo degli Impressionisti. La pittrice però sposta il punto di vista dentro il palchetto così da mostrarci sia la donna mentre guarda verso il palco col binocolo, sia un personaggio che da qualche palchetto più avanti punta il suo binocolo su di lei.

Questa freschezza, questa immediatezza, tendono a scomparire nelle opere degli autori più accademici come questa giovane donna di Thomas Francis Dicksee (1819-1895) con il binocolo in mano.

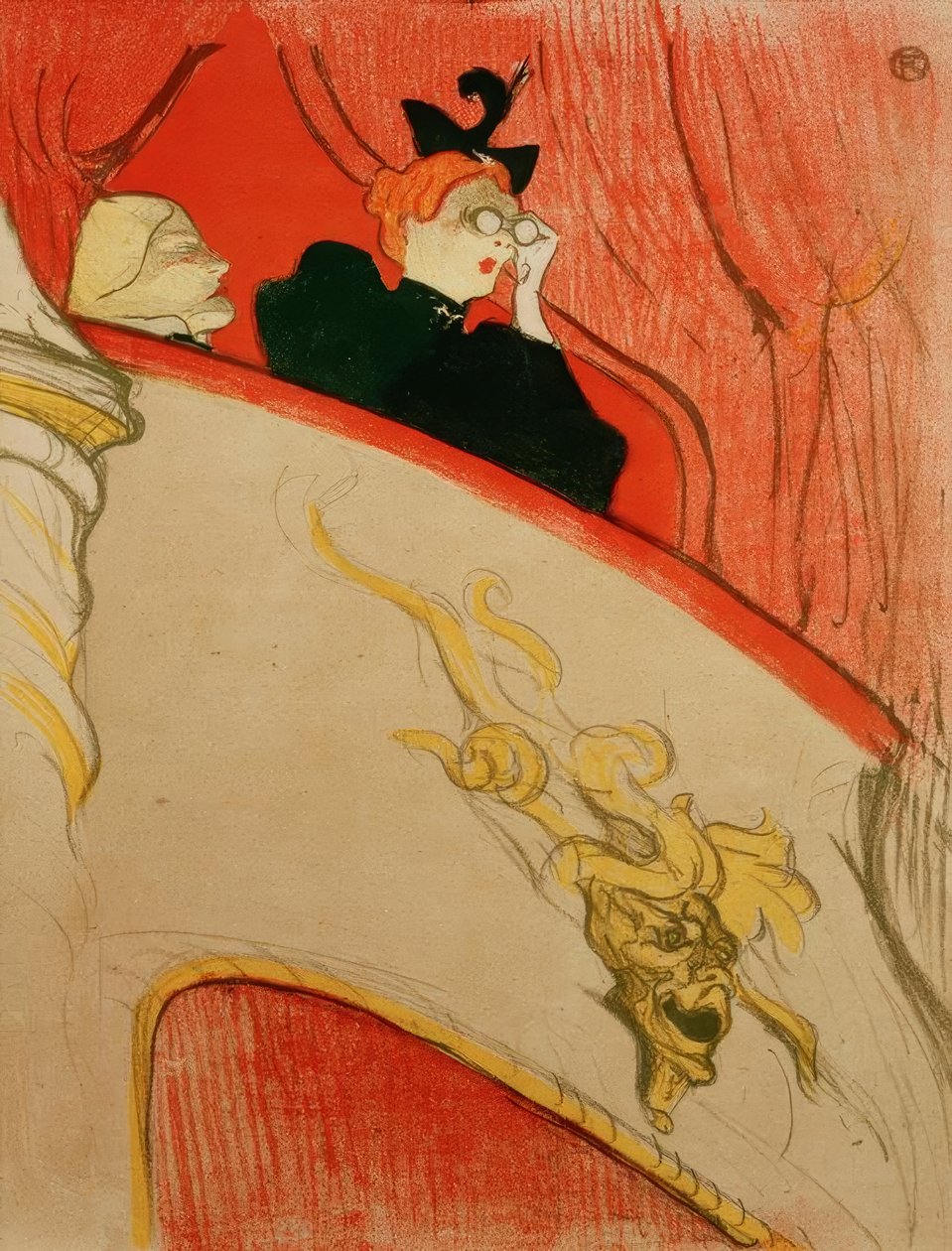

Forse solo Henri de Toulouse-Lautrec è stato capace di conservare quella vitalità, abbinata all’ironia, che per primo aveva mostrato Daumier, con La loggia al Mascaron Doré del 1894. Qui una signora dall’aria altezzosa guarda con il suo binocolo accanto a un personaggio dal volto caricaturale.

Il binocolo da teatro, tuttavia, poteva essere usato anche fuori dai luoghi di spettacolo, lungo le coste marine o fluviali. È così che compare in un dipinto di James Tissot del 1873…

… e in quello di Antonio Garcia Mencia di fine secolo.

Col passaggio al Novecento – a parte sparute apparizioni – il binocolo da teatro scompare dalla pittura con la stessa rapidità con cui era apparso. Il mondo borghese e i suoi piaceri non erano più i soggetti della pittura anche se i binocoli si continuavano a usare tanto.

Quello che potrebbe sorprenderci è che questi binocolini sono presenti ancora oggi in una sessantina di teatri inglesi in una modalità più moderna: si affittano sul posto prelevandoli da un contenitore posto dietro lo schienale per il costo di una sterlina. La fabbrica di binocoli che gestisce questo servizio, la London Opera Glass Company (opera glass vuol dire binocolo da teatro) è nata nel 1913 proprio con questa modalità, quella di permettere al pubblico di noleggiare un binocolo direttamente in sala per pochi spiccioli.

Certo, con la loro plastica rossa non hanno il gusto rétro dei binocoli ottocenteschi…

Ma d’altra parte neanche noi andiamo a teatro con cappelli vaporosi e guanti lunghi! Ogni cosa ha il suo tempo. E la pittura ne è specchio fedele.