L’arte della ceramica raccontata sui vasi greci

La ceramica, e in particolare la creazione di vasi di terracotta dipinti, era per i Greci talmente importante che la sua produzione è diventata uno dei soggetti pittorici della ceramica stessa! Assieme a miti e rituali, infatti, tanti vasi raccontano proprio come venivano realizzati i vasi stessi, attraverso tutte le varie fasi.

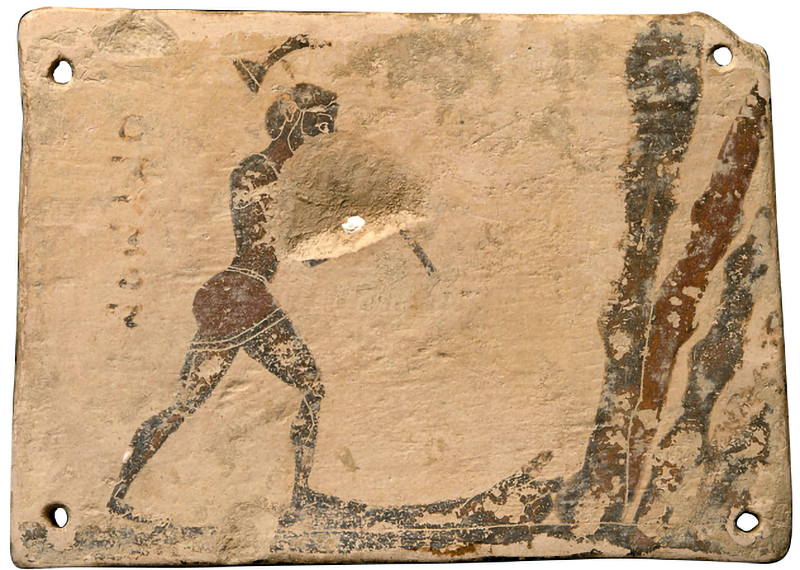

Il processo aveva inizio con l’estrazione dell’argilla che i vasai si procuravano personalmente cavandola dal terreno. Questa fase è illustrata in alcune pinakes (cioè placchette votive) provenienti dall’area di Penteskouphia, a sud-ovest di Corinto, risalenti al VI secolo a.C. e conservate a Berlino e Parigi.

In queste immagini di gusto arcaico, dipinte a figure nere, i personaggi raccolgono la creta usando picconi e ceste per il trasporto.

L’argilla che veniva scelta era di colore bianco ma, in base alla località di estrazione, dopo la cottura assumeva colorazioni un po’ diverse in base alla quantità di ossidi di ferro presenti nella materia.

Dopo l’estrazione l’argilla veniva setacciata per eliminare le impurità e successivamente lavorata al tornio. Questo era azionato generalmente da un giovane apprendista che faceva ruotare vorticosamente il disco di legno. Questa scena è magistralmente rappresentata su un cratere della fine del V secolo a.C. conservato al Museo della ceramica di Caltagirone nel quale la dea Athena, protettrice delle arti, sorveglia l’operazione.

In una kylix conservata a Karlsruhe e datata 540-530 a.C. il vasaio sta creando proprio una coppa come quella su cui è raffigurata l’immagine, davanti a una figura drappeggiata che potrebbe essere il cliente.

Una pinax di Penteskouphia ancora più antica mostra la stessa operazione in forme apparentemente un po’ più grossolane che però testimoniano come quest’attività fosse già di grande importanza fin dalle origini e come dovesse apparire la bottega di un vasaio con i manufatti appesi agli scaffali. Per altro è ben riconoscibile anche il piccolo aryballos sul tornio.

Il vaso non veniva realizzato in un unico blocco ma diviso nelle sue parti principali (collo, corpo, piede e anse) che venivano poi saldate in un secondo momento con argilla semifluida.

All’operazione di formatura del vaso seguiva una fase di essiccazione per far indurire il materiale. Dopo, il vaso poteva anche essere infornato così com’era, senza alcuna decorazione.

La rappresentazione di questo passaggio è visibile sulla spalla di un’hydria attica del 510 a.C. proveniente da Vulci e conservata a Monaco di Baviera nella quale si può osservare un’intera bottega del vasaio con gli addetti al tornio sulla sinistra e il trasporto dei vasi verso il forno sulla destra.

La maggior parte dei vasi, tuttavia, veniva dipinta. Per la pittura si usava una vernice a base di argilla ferruginosa che con la cottura – in assenza di ossigeno – diventava nera.

Per realizzare le figure nere su sfondo rosso (tecnica praticata in età arcaica) si procedeva stendendo la vernice all’interno delle figure umane e, dopo la cottura, si incidevano con un sottile stilo metallico i dettagli in modo da far apparire il sottostante colore della terracotta. Con questa tecnica si producono solo linee di uguale spessore che danno alle figure un effetto molto grafico e bidimensionale, come possiamo osservare in un dettaglio del celebre vaso con Achille e Aiace che giocano ai dadi del 550-525 a.C.

Con il passaggio dall’età arcaica a quella classica, intorno alla metà del V secolo a.C., si assiste all’inversione dei colori e alla comparsa della tecnica a figure rosse: se prima le figure erano dipinte di nero sullo sfondo rosso della terracotta, adesso viene dipinto di nero lo sfondo risparmiando le sagome delle figure. I particolari dei corpi sono dipinti con sottili linee nere dallo spessore variabile ed effetti di trasparenza che creano un effetto pittorico come in questo dettaglio di un cratere del 450 a.C.

Un frammento di vaso incompiuto del 400 a.C. può darci un’idea di come si procedesse nella realizzazione delle figure. Prima se ne delineava con precisione il contorno e poi si verniciava il resto dello sfondo.

La fase della pittura era affidata alla figura del ceramografo, un artigiano che dal VI secolo a.C. assumerà sempre più prestigio, tanto che i pittori iniziarono a firmare i loro vasi.

L’attività di pittura della ceramica in una bottega può essere osservata in una kalpis attica a figure rosse del Pittore di Leningrado, proveniente da Ruvo di Puglia.

Sulla sinistra un pittore, con le sue ciotoline di vernice su un ripiano più basso, sta decorando un cratere a volute mentre viene sorpreso dall’arrivo di una Nike che lo incorona. Nella parte centrale un altro ceramografo (forse l’artigiano più importante, viste le maggiori dimensioni della figura) sta dipingendo un grosso kantharos mentre Athena sta per incoronarlo. Dietro la dea un’altra Nike incorona un pittore intento a decorare un cratere a calice.

È interessante notare che, all’estremità destra della fascia decorata, è stata raffigurata anche una donna intenta a dipingere un grande cratere a volute.

Questa immagine ha aperto molti interrogativi poiché lascia supporre che questa pratica artistica non fosse esclusivamente maschile.

Autore sconosciuto, Pittrice greca che decora un vaso, XIX secolo

Il passaggio più delicato, dal punto di vista tecnico, era però quello della cottura dei vasi. Il forno era composto da una camera di cottura a cupola nella parte superiore, dove si impilavano i vasi fino al riempimento totale, e da una sottostante camera di combustione in cui veniva fatta ardere la legna. Le solite pinakes ci mostrano questo processo.

I vasai, che indossavano generalmente un cappello di feltro per proteggere i capelli dalle alte fiamme che potevano fuoriuscire dalla sommità, usavano lunghe aste per muovere la brace sotto il forno e scale per regolare il tiraggio del camino.

La cottura avveniva a una temperatura compresa tra 800° e 1000° e durava un giorno. Attraverso l’apertura e la chiusura dei fori d’aerazione venivano innescati i processi chimici che portavano all’indurimento dell’argilla, alla colorazione rossa della terracotta e alla tinta nera della vernice. Un frammento di pinax, che mostra il forno in sezione, ci rivela i collegamenti tra le due camere e la posizione dei fori.

I vasi finiti erano pronti per essere imbarcati sulle navi ed esportati verso tutte le coste del Mediterraneo. La richiesta di questi prodotti, infatti, era enorme tanto che un impressionante numero di vasi realizzati in Grecia è stato rinvenuto nei corredi funerari all’interno delle tombe etrusche ma anche in tante altre sepolture lungo le coste del Mediterraneo.

Altri vasi, con decori più semplici, erano invece destinati alla vita quotidiana e usati per le attività più comuni come il trasporto dell’acqua. Non erano decorate affatto, invece, le anfore destinate al trasporto di derrate alimentari dentro le navi. Dotate di una punta inferiore per essere incastrate su un letto di sabbia, hanno una tipica forma allungata, come si può osservare in questo mosaico di età romana.

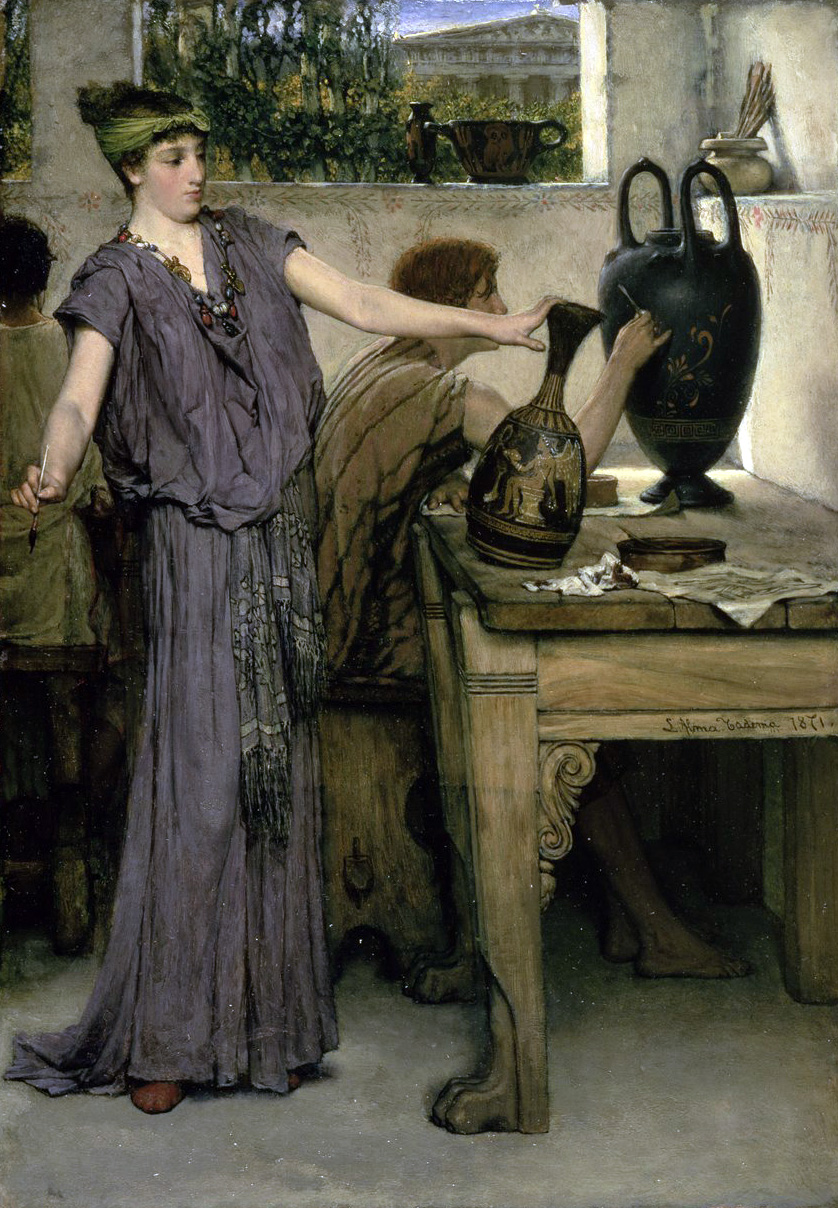

Dopo l’età classica i vasi greci hanno continuato a essere raffigurati nelle opere d’arte ma sono rare le rappresentazioni della loro realizzazione. Una tela di Lawrence Alma-Tadema mostra una pittrice e un pittore al lavoro, mentre una porzione di tempio dorico emerge dalla finestra.

Lawrence Alma-Tadema, Pittori di vasi, 1871

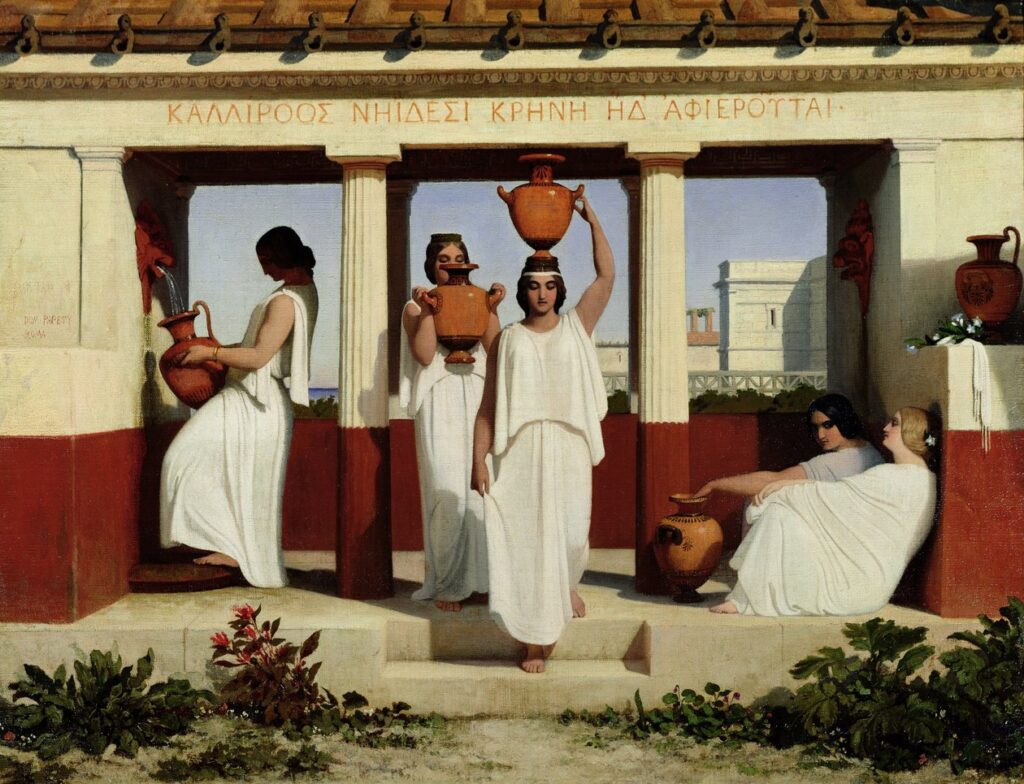

Altre opere dell’Ottocento raffigurano l’utilizzo dei vasi all’interno di ipotetiche scene di vita quotidiana nell’antica Grecia.

Dominique Louis Papety, Donne greche alla fontana, 1841

Più numerose sono le opere che esaltano l’eleganza del vaso e dei suoi decori, come questa impressionante collezione di ceramiche greche ed etrusche di Alexandre Isidore Leroy De Barde dell’inizio del XIX secolo.

Alexandre-Isidore Leroy De Barde (1777-1829), Vasi greci ed etruschi

Alla stessa epoca appartengono numerose nature morte con mazzi di fiori inseriti dentro un cratere…

Georgius Jacobus Johannes van Os, Natura morta in un vaso greco, allegoria della primavera, 1817

… o dentro un’anfora.

Adolf Senff (1785-1863), Bouquet assortito in un’anfora attica a figure rosse

Oggi i vasi greci sono esposti nei musei di tutto il mondo come preziose testimonianze di una sapienza antica e di una raffinatezza ineguagliabile.

Conoscerne i segreti della realizzazione, però, può farceli apprezzare ancora di più: in un’epoca in cui non c’erano torni con motore elettrico né formule chimiche per ottenere le vernici e neanche termostati per il forno, è stato comunque possibile sviluppare un’arte unica e splendida. Un’arte che, a saperla decodificare, può svelare un mondo intero, quello da cui ha origine la nostra civiltà.